Hissène Habré Président du Tchad

L'État à parti unique de Habré est caractérisé par des violations généralisées des droits de l'Homme et des nettoyages ethniques. La longévité de son régime est en partie due au soutien de la France et des États-Unis.

Habré destitué s'enfuit au Sénégal

Après une offensive rebelle menée par Idriss Déby, Habré s’enfuit au Cameroun, et les rebelles entrent à N'Djamena le 2 décembre 1990. Habré s’exile ensuite au Sénégal.

Idriss Déby devient Président du Tchad

Déby remporte les élections en 1996 et en 2001. Après l'élimination de la limitation des mandats, il remporte de nouvelles victoires en 2006, 2011 et 2016.

Rapports de la Commission vérité

La Commission d'Enquête du Ministère Tchadien de la Justice sur les Crimes du Régime d’Hissène Habré accuse le régime de Habré d'environ 40 000 meurtres politiques et tortures systématiques.

Des victimes tchadiennes portent plainte contre Hissène Habré au Sénégal

Les plaignants affirment que le Sénégal est compétent pour juger Habré sur la base de la Convention des Nations Unies contre la torture de 1984, ratifiée par le Sénégal. Cette convention oblige les États à poursuivre ou à extrader les tortionnaires présumés qui entrent sur leur territoire.

- Document : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Nations Unies, 1984

Habré arrêté au Sénégal pour la première fois

Habré est placé en résidence surveillée et un tribunal sénégalais l'accuse de torture et de crimes contre l'humanité.

Abdoulaye Wade élu Président du Sénégal

Le nouveau président déclare publiquement que Habré ne sera pas jugé au Sénégal.

Interruption des enquêtes au Sénégal

Le magistrat qui avait inculpé Habré et qui poursuivait l'enquête préliminaire est transféré.

La Cour d'appel de Dakar rejette les accusations

Le tribunal conclut que le Sénégal n'est pas compétent pour poursuivre les actes de torture commis en dehors du pays.

- Document : Affaire Hissène Habré, Cour d'appel de Dakar, 4 juillet 2000: « les juridictions sénégalaises ne peuvent connaître des faits de torture commis par un étranger en dehors du territoire sénégalais quelque soit les nationalités des victimes, que le libellé de l'article 669 du Code de Procédure Pénale exclut cette compétence ».

HRW découvre les dossiers de la Direction de la documentation et de la sécurité (DDS)

Human Rights Watch découvre des fichiers de la police secrète tchadienne de l'époque de Habré, connue sous le nom de DDS. Les dossiers contiennent des dizaines de milliers de documents, dont des listes de prisonniers, des détails sur les décès en détention, des rapports d'interrogatoire, des rapports de surveillance et des certificats de décès. Plus important encore, les dossiers détaillent l'autorité directe de Habré sur la DDS et son implication personnelle dans des centaines de crimes documentés, dont 1 265 communications directes de Habré à la DDS concernant 898 détenus différents. Au total, les dossiers mentionnent 12 321 victimes d'abus, dont 1 208 en détention.

La Cour de cassation se prononce sur l'incompétence du Sénégal

La plus haute juridiction du Sénégal (Cour de cassation) confirme la décision de la Cour d'appel de Dakar, en interdisant toute procédure pénale contre Habré. Cette décision est fondée sur l'absence de législation établissant la compétence pour poursuivre les résidents étrangers qui auraient commis des actes de torture en dehors du Sénégal.

Plainte auprès du Comité contre la torture des Nations Unies (CAT)

Une coalition de victimes tchadiennes dépose une plainte contre le Sénégal auprès du Comité contre la torture des Nations Unies (CAT).

Le Comité contre la torture intervient dans l'expulsion de Habré du Sénégal

Le président Wade déclare publiquement que Habré a un mois pour quitter le Sénégal. Dans une décision préliminaire, le CAT demande au Sénégal de « de ne pas expulser M. Habré et de prendre des mesures nécessaires pour l’empêcher de quitter le pays autrement que dans le cadre d’une procédure d’expulsion».

Affaire de compétence universelle déposée en Belgique

Un groupe de victimes dépose une plainte contre Hissène Habré en vue de son extradition. Le droit belge inclut expressément le principe de la compétence universelle, qui permet au tribunaux belges de juger Habré pour crimes internationaux (la loi a été abrogée en 2003, l'affaire s'étant alors déjà déplacée au Sénégal).

Le Tchad lève l'immunité de l’ancien chef d'Etat Habré

Le ministre tchadien de la justice, Djimnain Koudj-Gaou, confirme au juge belge Fransen que le Tchad lève toute immunité que Habré pourrait chercher à faire valoir.

La Belgique demande l'extradition

Le juge belge Fransen émet un mandat d'arrêt international contre Hissène Habré. Le même jour, la Belgique demande l'extradition de Habré du Sénégal.

Habré arrêté au Sénégal pour la deuxième fois

Les autorités sénégalaises arrêtent Hissène Habré.

La Chambre d'accusation statue sur l'extradition en se déclarant « incompétente »

La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar se déclare incompétente pour statuer sur une demande d'extradition à l'encontre d'un ancien chef d'État. En droit sénégalais, la décision revient donc directement au président Wade.

Habré mis à la « disposition » de l'Union africaine

Le lendemain de la décision de justice, le Ministre de l'intérieur du Sénégal a pris un arrêté mettant Hissène Habré « à la disposition du président de l'Union africaine », déclarant qu'après quarante-huit heures, Hissène Habré serait expulsé vers le Nigeria. Le ministre des affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, annonce dans un communiqué que : l'État du Sénégal « s'abstiendra de tout acte qui pourrait permettre à M. Hissène Habré de ne pas comparaître devant la justice » et estime « qu'il appartient au sommet de l'Union africaine d'indiquer la juridiction compétente pour juger cette affaire ».

L'Union africaine crée un Comité d’Éminents Juristes africains (CEJA)

Le CEJA est créé pour examiner les possibles options pour le procès d'Hissène Habré, avec comme priorité d’assurer des « normes internationales en matière de procès équitable», « l'efficacité en termes de coûts et de temps du procès », « l’accès des victimes présumées et témoins au procès» en « privilégiant un mécanisme africain ». Le CEJA conclut qu'en tant qu'État partie à la Convention contre la torture, « le Sénégal est tenu juridiquement, et ce depuis 1990, de poursuivre ou d’extrader Hissène Habré ». Citant les recommandations du CAT, il ajoute qu'il « appartient donc au Sénégal, conformément à ses engagements internationaux, de prendre les dispositions nécessaires pour non seulement modifier sa législation, mais encore et surtout traduire Hissène Habré en justice».

Le Comité contre la torture demande l'extradition ou la poursuite de Habré en justice

Le Comité contre la torture statue que le Sénégal a violé le CAT et détermine que Habré doit être poursuivi au Sénégal, ou bien extradé vers un pays où il sera jugé. Le Comité note également l'obligation du Sénégal de «prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence» sur les crimes présumés d'Hissène Habré.

L'Union africaine demande au Sénégal de poursuivre Habré « au nom de l'Afrique »

Le Président Wade déclare l'adhésion du Sénégal à la demande.

Le Sénégal s'engage à réviser ses lois

Le porte-parole du gouvernement sénégalais, El Hadji Amadou Sall, déclare que le Sénégal va créer une commission gouvernementale sous l'égide du Ministre de la justice pour superviser les changements juridiques, prendre contact avec le Tchad, créer un programme de protection des témoins et collecter des fonds pour mener l'enquête et le procès.

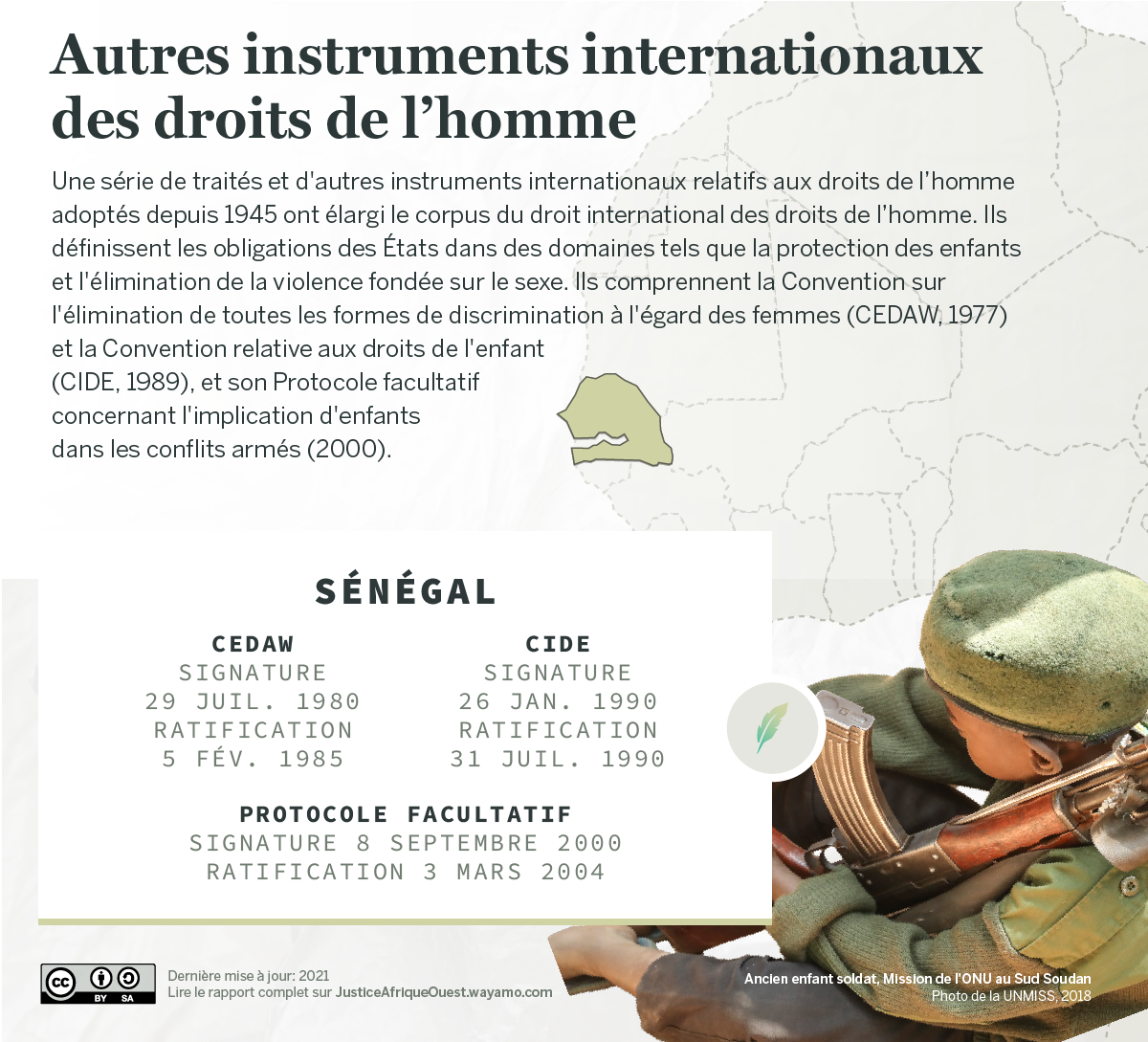

Le Sénégal adopte une loi permettant de juger les crimes définis par le Statut de Rome

Le Président du Sénégal promulgue la loi n° 2007-05 modifiant le Code de procédure pénale relative à la mise en œuvre du Statut de Rome. La loi n° 2007-05 permet de juger les suspects sur la base du principe de la compétence universelle et rend imprescriptible les crimes codifiés par le Statut de Rome.

Un tribunal tchadien condamne Habré à mort par contumace

Habré est condamné à mort avec 12 autres personnes par un tribunal à N'Djamena, pour avoir planifié de renverser le gouvernement.

Habré dépose une plainte devant la Cour de la CEDEAO pour contester la compétence du Sénégal

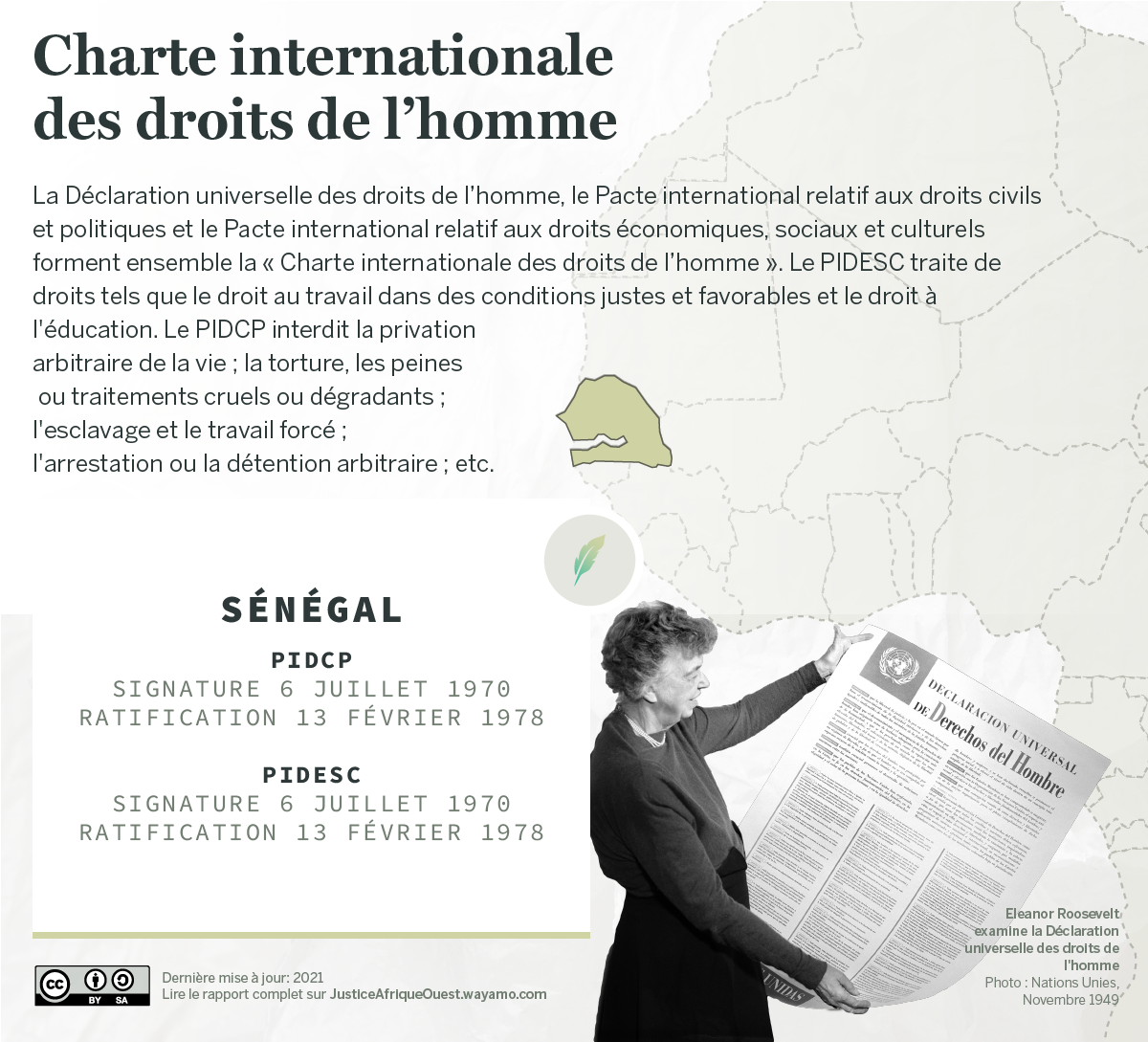

Habré porte plainte devant la Cour de la CEDEAO, affirmant que le Sénégal l'accuse de crimes internationaux sur la base d'une législation adoptée des années après que ces crimes aient été prétendument commis, violant ainsi le principe de non rétroactivité de la loi pénale, conformément à l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

La Cour de la CEDEAO se prononce en faveur de Habré

La Cour de la CEDEAO conclut que la coutume internationale exige que les crimes internationaux soient jugés par des tribunaux internationalisés, et qu'un tribunal national ne peut exercer sa compétence que dans une affaire où les crimes internationaux sont déjà incorporés dans le droit national avant que les infractions ne soient commises.

- Document : Hissene Habré c. République du Sénégal, arrêt du 18 novembre 2010, n°ECW/CCJ/JUD/06/10

La Cour internationale de justice (CIJ) décide que le Sénégal doit poursuivre ou extrader Habré

La CIJ se prononce sur la requête introductive d’instance de la Belgique contre le Sénégal, concernant l'application des dispositions de la CAT qui obligent les États parties à poursuivre, ou à extrader, les tortionnaires présumés. Les juges de la CIJ estiment que le Sénégal sera tenu responsable d’un manquement à ses obligations, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la Convention contre la torture , s’il ne juge ni n’extrade vers la Belgique le tortionnaire présumé.

- Document : Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt du 20 juillet 2012, (www.icj-cij.org)

Le président Macky Sall prend ses fonctions au Sénégal

Le Sénégal et l'Union africaine s’accordent pour créer les Chambres africaines extraordinaires (CAE)

Le tribunal ad hoc, dont les statuts sont intégrés dans l’accord, a compétence pour juger Hissène Habré. L'accord intègre les CAE dans le système judiciaire sénégalais et lui donne compétence pour les crimes internationaux commis au Tchad pendant la période où Habré était au pouvoir (7 juin 1982 jusqu'au 1er décembre 1990).

Le Parlement sénégalais autorise la ratification de l'accord Sénégal-UA

Le Tchad et le Sénégal acceptent d'accorder la compétence des CAE au Tchad

L'accord confie aux CAE la compétence de mener des enquêtes au Tchad, comme s'il s'agissait du Sénégal. L'accord comprend le droit de voyager dans tout le pays, l’interrogation des témoins et les visites d'anciennes prisons.

Habré arrêté au Sénégal pour la troisième fois

Habré a été arrêté à Dakar et placé en garde à vue.

Habré est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de torture, et placé en détention préventive

Vingt agents de sécurité de haut niveau du régime Habré condamnés au Tchad

Un tribunal pénal tchadien condamne 20 agents de sécurité de l'ère Habré pour meurtre, torture, enlèvement et détention arbitraire. Le tribunal accorde également 75 milliards de francs CFA (environ 140 millions de dollars) en réparation à 7 000 victimes, en ordonnant au gouvernement d'en payer la moitié et aux personnes condamnées l'autre moitié.

Habré condamné par les Chambres africaines extraordinaires

Habré est reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de torture, y compris de violences sexuelles et de viols, et condamné à la prison à vie.

La Cour d'appel confirme la condamnation et mandate le Fonds fiduciaire de l'Union africaine

Les victimes de Habré demandent réparation à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

7 000 victimes du régime Habré déposent une plainte pour violation des droits de l'Homme contre le gouvernement du Tchad devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Elles accusent le Tchad de ne pas s'être conformé à un jugement du Tribunal pénal spécial de N'Djamena du 25 mars 2015. La Cour a accordé une indemnisation d'environ 125 millions de dollars à 7 000 victimes qui ont participé à la procédure en tant que parties civiles.